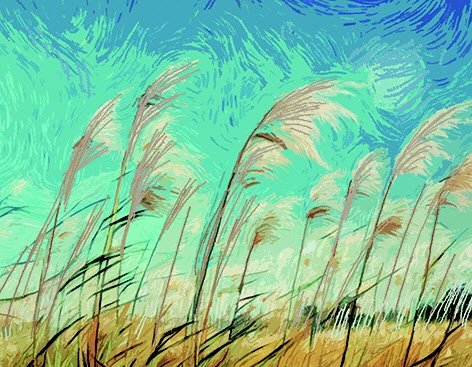

상한 갈대라도 하늘 아래선

한 계절 넉넉히 흔들리거니

뿌리 깊으면야

밑둥 잘리어도 새 순은 돋거니

충분히 흔들리자 상한 영혼이여

충분히 흔들리며 고통에게로 가자

뿌리 없이 흔들리는 부평초잎이라도

물 고이면 꽃은 피거니

이 세상 어디서나 개울은 흐르고

이 세상 어디서나 등불은 켜지듯

가자 고통이여 살 맞대고 가자

외롭기로 작정하면 어딘들 못 가랴

가기로 목숨 걸면 지는 해가 문제랴

고통과 설움의 땅 훨훨 지나서

뿌리 깊은 벌판에 서자

두 팔로 막아도 바람은 불 듯

영원한 눈물이란 없느니라

영원한 비탄이란 없느니라

캄캄한 밤이라도 하늘 아래선

마주잡을 손 하나 오고 있거니

―고정희(1948∼1991)

행복을 위해서 살면 더 고달프다. 사는 것은 그 자체로도 힘든 일이어서 목표가 너무 높으면 이룰 수 없다. 사실 오늘 하루를 무사히 살아내기도 쉽지 않다. 사는 것 자체가 대단한 일이고, 치열하게 사는 우리는 영혼을 다칠 수밖에 없다는 말이다. 가진 힘을 써버려서 누워 있는 사람, 다쳤지만 계속 살아가야 하는 사람은 어디에나 있다. 마음이 다치면 외로움도 함께 온다. 세상은 웃고 나만 우는 듯 느껴진다. 그렇지만 사실은 아니다. 잘 찾아보면 아픈 마음 곁에는 아픈 마음이 있다. 아픈 마음 위로하는 더 아픈 마음이 있다.

고정희 시인의 이 작품은 일상의 상처, 한 개인의 아픔을 위해 만들어진 작품은 아니다. 1983년도에 나온 시집에 실려 있고 시대의 부정에 억압당하는 고통을 다뤘다. 하지만 시가 꼭 태어난 대로만 읽혀야 하는 것은 아니다. 40년이 지난 오늘 이 시는 각기 다른 이유로 아픈 영혼들을 위로한다. 상한 갈대만도 못 한 나를 탓하다가도 영원한 고통은 없다고 하니 다시 살자는 생각도 든다. 작품 끝에는 도와줄 손이 올 것이라고 적혀 있다. 시에서는 그 손이 아직 오지 않았다. 그런데 이 시를 읽고 나면 작품이 손이 되어 우리를 일으켜주는 듯하다. 짧은 시 한 편이 흔들리면서도 나아갈 용기를 만들어준다.

나민애 문학평론가