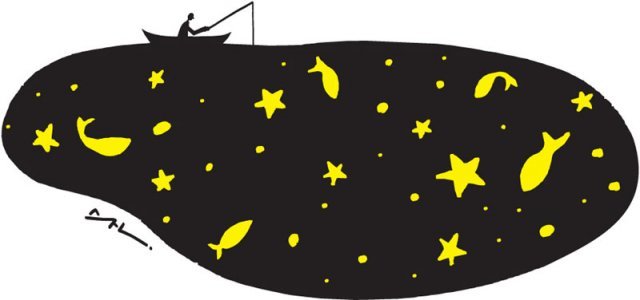

밤에 눈을 뜬다. / 그리고 호수에 / 내려앉는다.

물고기들이 / 입을 열고 / 별을 주워 먹는다.

너는 신기한 구슬 / 고기 배를 뚫고 나와 / 그 자리에 떠 있다.

별을 먹은 고기들은 / 영광에 취하여 / 구름을 보고 있다.

별이 뜨는 밤이면 / 밤마다 같은 자리에 / 내려앉는다.

밤마다 고기는 별을 주워 먹지만 / 별은 고기 뱃속에 있지 않고 / 먼 하늘에 떠 있다

― 황금찬(1918∼2017)

알고 보면 별은 돌이다. 바닥에 떨어진 돌에서는 빛이 나지 않고 하늘에 올라간 돌은 빛난다는 차이가 있다. 사람들이 별을 좋아하는 이유는 여기에 있다. 우리의 처지는 땅에 흩어진 돌과 같지만 하늘의 빛나는 돌을 쉽게 잊지 못한다.

별이란 일종의 불이라는 의견도 있다. 루카치라는 학자는 “영혼 속에서 타오르는 불”과 “하늘에 떠 있는 별”의 특성이 같다고 보았다. 우리가 바라는 이상, 내 영혼을 살게 하는 등불이 바로 별이라는 이야기다.

수많은 시인이 별을 찾아 시를 썼다. 이육사도 ‘한 개의 별을 노래하자’고 했고, 윤동주는 ‘별 헤는 밤’에 잠들지 못했다. 그런데 시인의 별은 밤하늘에만 있지 않다. 그것은 별을 바라는 마음 안에 영롱하게 떠 있다. 이 사실을 황금찬 시인의 시를 보면서 다시 확인할 수 있다.

별빛은 호수에 내리고, 물고기는 별을 주워 먹는다. 그런데 아무리 먹어대도 별은 줄어들지 않는다. 그것은 언제나 먼 하늘에 떠 있다. 이 사실은 기쁘면서도 슬프다. 변함없이 별이 뜨기 때문에 기쁘고, 영원히 별에 닿을 수 없어서 슬프다. 황금찬 시인은 생전에 많은 시를 썼지만 이 시를 가장 아꼈다고 한다. 이건 그가 별을 가장 사랑했다는 말이기도 하다. 별을 좇는 시인을 보면서 우리 마음의 별은 어디 있는지 찾아볼 일이다.

나민애 문학평론가