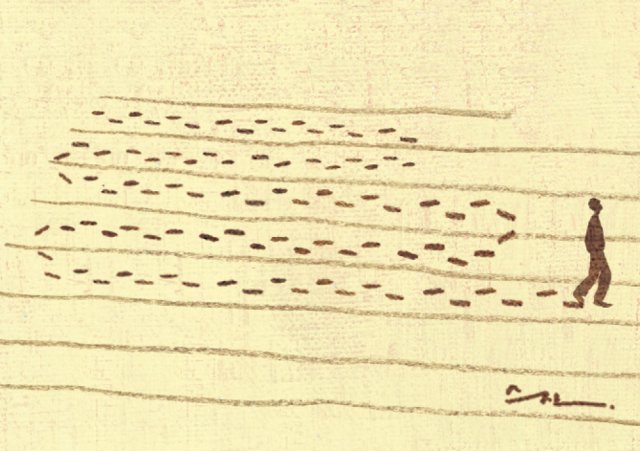

아름다워라 나 문득 눈길 머물러

그것의 고요한 소리 보네

누군가가 슬쩍 밟고 갔을

저 허리 잘록한 소리

한참 살다 떠난 부뚜막 같은

다 저문 저녁 같은

―이경림(1947∼)

사랑시에서 고독은 좋지 않은 것이다. 사랑이 이루어지려면 마주 보는 둘이 있어야 하니까, 홀로 있는 고독이 좋을 리 없다. 고독한 연인은 이별 앞의 연인이다. 혼자서 하는 사랑은 슬픈 사랑이다.

그렇지만 사랑시를 제외한다면 사정은 달라진다. 시와 고독은 오래전부터 유명한 짝꿍이었다. 슈타이거라는 이론가가 정리하기를, 서정시는 대체로 고독의 공간을 다룬다고 했다. 혼자 고요히 앉아, 삶과 세계에 대해서 생각하는 시간은 분명 ‘시적인 시간’이다. 이것이 단 오 분이라도 주어지면 우리는 좀 충전이 될 수 있다. 사람은 육체적 에너지만으로는 살 수 없다.

애들 학교 보낸 후에 가만히 앉아 있는 잠시. 일찍 도착한 사무실에서 잠에 덜 깨어 앉아 있는 나만의 시간. 일하다 잠깐 나와 햇빛을 바라보며 멍하니 있는 시간. 세상과 함께 있어도 이럴 때는 꼭 나만 혼자 있는 것 같다. 그런 걸 고독하다고 부른다.

이경림 시인의 시도 그런 시간에서 태어났다. 사람이 다 지나가고 나서 남아 있는 자국이 소리인지 형상인지는 시인만이 알 일이다. 그렇지만 우리에게도 꼭 저런 장면이 있었던 것 같지 않은가. 고독하게 멍하니 있다가, 문득 깨닫고 마는 어떤 장면 말이다. 고독은 텅 빈 것 같지만 실은 비어 있지 않다. 분명 아무 의미 없는 것 같지만 마음이 꽉 채워지는 시간이다.

나민애 문학평론가