- > 자유게시판

자유게시판

23일은 철학자 김형석 연세대 명예교수의 만 100세 생신이다.

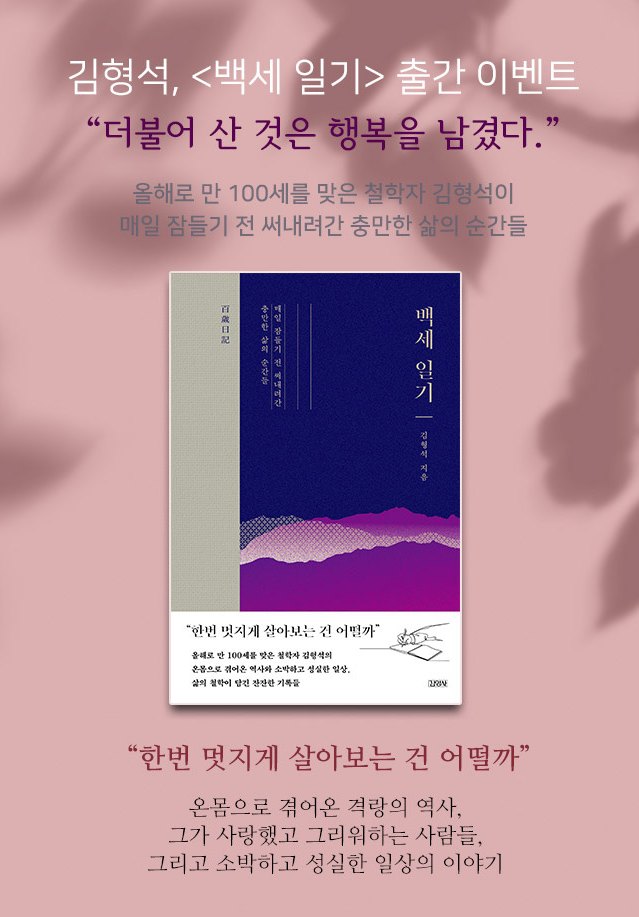

꽉 채운 1세기를 앞두고 김 교수가 70편의 최근 사색을 모은 에세이집 ‘백세일기’를 출간했다.

요즘 아흔을 넘긴 어른들이야 적지 않지만, 김 교수처럼 세는 나이로 100세까지도 연 160여 회의 강연과 TV 출연, 글쓰기를 이어온 ‘초인’은 전 세계에서도 유일하지 않을까.

22일 서울 연희로의 한 호텔 커피숍에서 인터뷰했는데, 4년 전 본지의 ‘파워인터뷰’로 뵈었을 때보다 청력이 조금 약해졌을 뿐 다 여전하셨다.

코로나 사태로 지난 3개월여 강연활동을 못 하신 탓에, 외람되지만 ‘몸이 근질근질’하신 듯했다. “이달 말쯤 1m 간격과 마스크를 쓴 40명 정도 청중 앞에서 강연을 재개하는데, 괜찮겠지요?”하며 기대를 숨기지 않으셨다.

사실 우리 사회가 김 교수를 ‘소비’하는 방식은 대개 백세 건강의 ‘요령’에 집중됐다. 일을 즐기고 자주 웃으며 규칙적인 생활과 운동, 검소한 식습관 등은 익히 알려졌다.

그의 말과 글의 맥락 속에 놓여있던 ‘삶의 철학’에서 자연스레 따라오게 된 ‘건강의 철학’에는 그다지 관심을 두지 않은 건 아닐지. 한국 최고의 수필가답게 사색적이지만 심각하지 않고 경쾌한 문장의 울림을 주는 ‘백세일기’의 글 중에서 ‘건강의 철학’을 포착해 보는 것도 독서의 재미이다.

김 교수는 자신의 건강관을 세 가지로 요약했다.

“누구나 알듯이 ‘신체의 건강’과 ‘마음의 건강’은 한 쌍이면서 첫째, 둘째로 놓이지요. 세 번째가 중요하다고 보는 데, ‘인간학적인 건강’이라 부르고 싶어요. 일생의 삶 자체이기도 하고, 정서적으로 지적으로 인간다움을 상실하지 않는 것이기도 할 겁니다.”

그는 “건강이 목표가 돼선 건강해지지도 않고, 행복도 찾지 못할 가능성이 크다”며 설명을 이었다.

“나의 주치의인 박진호 한의학 박사가 나의 건강을 의학과 철학적으로 분석하는 책을 준비한다는 데, 그분은 ‘선생님은 삶 자체가 건강해서 100세가 돼도 연 160회씩 강연을 할 수 있다’고 말해요. 달리 말하면, ‘최선의 건강은 최고의 수양과 인격의 산물’이란 것이지요. 그 가장 높은 자리는 사랑이랄지, ‘인간애’랄지, 결론적으로 ‘사랑이 있는 삶이 건강하다’는 겁니다. 내가 실제 그랬는지는 모르지만.”

‘인간학적인 건강’에 그는 한 가지를 더 보탰다. “주변에서 먼저 떠난 사람들을 보면, 젊어서부터 문학과 예술을 좋아해 풍성한 정신세계와 삶을 가져간 사람들이 건강하고 행복하게 오래 살았어요. 지나치게 논리적이거나 이론적으로 굳어진 분들은 그렇지 못하더군요.”

오래 산다고 꼭 행복한 건 아니다.

“인생의 행복을 말한다면, 누구를 만나 인생이 구성되느냐는 게 중요하지요.

먼저

좋은 스승,

좋은 친구, 그다음이

좋은 반려자일 겁니다.

나는 어려서 평양과 서울에서 도산 안창호, 고당 조만식, 인촌 김성수 같은 시대의 어른을 만나 ‘나보다 이웃과 국가·민족을 위해서 살아야 한다’는 걸 배웠지요.”

김 교수는 먼저 별세했지만 동갑내기인 안병욱 숭실대 명예교수와 김태길 서울대 명예교수와 ‘절친’이었다. 두 분 다 아흔을 넘기셨다.

한국 수필계를 삼등분할 만한 경쟁자들이기도 했다. “서로 주고받으며 성장하는, 서로 존경하는 친구였어요. 안 선생이 세상을 떠나기 전 나에게 ‘우리가 구상했던 걸 당신이 마무리해달라’고 했어요. 그런 질투가 없는 경쟁이 종교적인 경지일 거예요. 행복하고 좋았지요.”

김 교수에게 기독교를 빼놓을 수 없다. 기독교 집안에서 태어난 그는 “어릴 적 길을 걷다가 혼절할 정도로 몸이 약해서 나부터도 오래 살 거로 생각하지 않았어요. 14세 때 ‘하나님께서 제게 건강을 주신다면, 내가 아니라 하나님의 일을 위해 살겠다’는 절실한 기도를 드렸지요. 그것이 전부였고 하나의 신념이 100세까지 왔다”고 말한다.

그의 기독교관 역시 건강하고 유연하다.

“예수님은 진리를 얘기했지, 율법이나 계율은 버리라고 했지요. 기독교는 교회 안에서 머물면 안 됩니다. 기독교는 사람을 위해 있는 것이지, 사람이 교회를 위해 있는 것은 아니지요. 교회를 넘어 사람을 위해야 한다는 걸 깨달으니 기독교의 사명감도 넓어지고 내 인생도 달라졌습니다.”

한 세기를 산 분은 죽음에 대해 어떻게 생각할까. 직접 여쭈었다.

“생각과 현실은 다르겠지만, 죽음이란 게 마라톤 경기에서 결승선에 골인하는 거라고 생각해요. 마라톤을 시작했으니 결승선을 통과해야지요. 여기까지 최선을 다했다면 그다음이 무엇일지는 생각할 필요가 없는 거죠. 죽음이 있기 때문에 인간은 최선의 인생을 살게 되는 거 아닐까요. 동물과 같이 죽음을 모르고 살면 최선의 인생을 못살지도 모르지요. 죽음과 더불어 오는 마지막 고통이 적었으면 좋겠지만… 있어도 할 수 없고.”

‘백세일기’에도 나오지만, 김 교수는 종합소득세를 3000만 원가량 낼 정도로 근래 강연과 상금, 인세 수입이 높다.

그는 “상금은 내가 번 돈이 아니므로 제자들에게 ‘나는 일절 관여를 안 할 테니 사회를 위해 쓰라’고 내놓았다”고 말했다.

그는 “열심히 벌어서 내 힘으로 살다가 남은 재산이 생기면 필요한 곳에 주고 가려고 한다”고 했다. 얼마나 더 일하실 겁니까 라고 물었더니 “한 3년은 넉넉하게 활동할 수 있어요. 그때 한 번 더 인터뷰합시다”라며 맑게 웃었다.

‘백세일기’는 김 교수의 소박하지만 특별한 ‘일상’, 온몸으로 겪어온 격랑의 ‘지난날’, 100세의 지혜가 깃든 ‘삶의 철학’, 고맙고 사랑하고 그리운 ‘사람’이라는 네 가지 주제로 엮어졌다. 232쪽, 1만 4800원.

(엄주엽 기자) ![]()