뒤뜰 어둠 속에

나뭇짐을 부려놓고

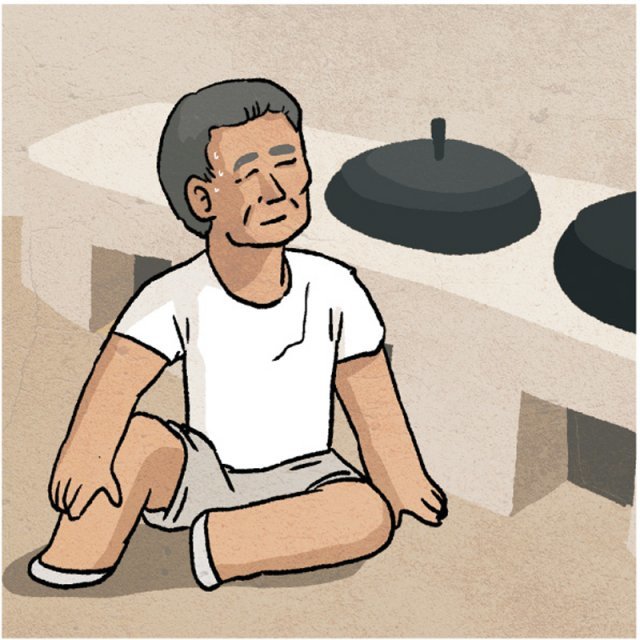

아버지가 돌아오셨을 때

어머니는 무 한 쪽을 예쁘게 깎아 내셨다.

말할 힘조차 없는지

무쪽을 받아든 채

아궁이 앞에 털썩 주저앉으시는데

환히 드러난 아버지 이마에

흘러 난 진땀 마르지 않고 있었다.

어두워진 산길에서

후들거리는 발끝걸음으로

어둠길 가늠하셨겠지.

불타는 소리

물 끓는 소리

다시 이어지는 어머니의 도마질 소리

그 모든 소리들 한데 어울려

아버지를 감싸고 있었다.

―임길택 시인(1952∼1997)

한 해가 저물어간다. 일 년의 가장 끄트머리에서 우리는 지난 한 해를 돌아본다. 올해 참 고단했다 생각하는 사람이 대부분이지 않을까. 큰 기쁨은 없었어도 다행한 일은 많았다고 결산하는 사람도 있겠다. 후회, 안도, 감사, 걱정. 우리 모두는 올해가 끝난다는 사실에 무엇인가를 느끼고 있다.

한 해의 끝날이 유심히 느껴진다는 것은 올해도 열심히 살았다는 증거이기도 하다. 진땀 날 정도로 잘 살고 싶었고, 간절할 정도로 애써 살았다. 그래서 올해의 마지막 날에는 하루의 마지막 시간을 담은 시를 준비했다.

여기에는 하루 일을 마치고 집에 온 아버지가 등장한다. 아버지는 오늘 하루도 애써 살았다. 돌아오기까지 얼마나 힘들었는지 진땀을 가득 흘렸다. 앓는 소리 한마디 없지만 시 속에는 삶의 고단함이 가득하다. 그런데 정말 고단하기만 한가. 시를 읽으면 저 부부는 충실하게 하루하루를 살고 있다는 걸 알게 된다. 평범한 사람이고 평범한 하루일 뿐인데 어찌나 빠듯하게 살아냈는지 그 충실함은 경건해 보이기까지 한다. 삶을 허투루 생각하지 않는 저런 풍경에 존경을 표하고 싶다.

우리는 올해, 이 시에 나오는 아버지처럼 열심히 살았다. 우리는 어두운 산길 헤치듯 모든 날을 걷고 걸어 이날까지 왔다. 시 속의 아버지가 참 장하시다면, 우리도 참 장하다.

나민애 문학평론가