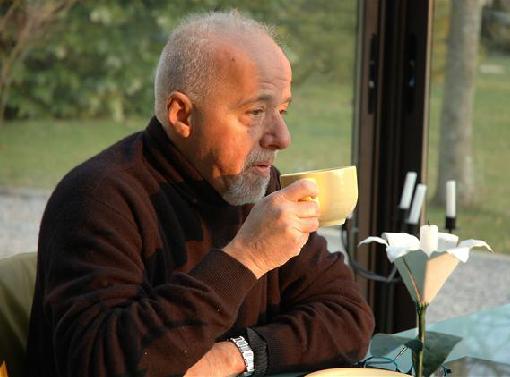

방앗간집에서의 하루/ 파울로 코엘료

요즘 내 삶은 서로 다른 세 개의 악장으로 이루어진 교향곡과 같다. 각 악장에 제목을 붙이자면 다음과 같다. <많은 사람들과> <몇몇 사람과> <아무도 없이>. 이 세 악장은 일 년 동안 각각 넉 달씩 연주된다. 가끔씩은 한 달 동안 세 악장이 번갈아 연주되는 경우도 있지만 중복되는 경우는 없다.

<많은 사람들과>는 독자나 출판 관계자, 저널리스트들과 함께하는 시간이다. <몇몇 사람과>는 브라질에서 옛 친구들을 만나고, 코파카바나 해변을 거닐고, 드문드문 모임에 얼굴을 내미는 때다. 남는 시간은 대부분 집에서 보낸다.

오늘은 <아무도 없이>에 대해 이야기해 보려 한다. 이 글을 쓰는 지금, 이곳 피레네 지역 마을에 사는 이백여 명의 주민들 머리 위로 어스름이 내리고 있다.

얼마 전 나는 이곳에서 방앗간을 개조한 집 한 채를 샀다. 매일 아침 닭 울음소리에 깨어나 아침식사를 하고, 소와 양 떼들을 만나 옥수수밭과 초원 사이를 거니는 것이 내 일과다. 이곳에서 나는 내가 누구인가를 잊는다. 질문도 답도 없이 온몸으로 순간을 살고, 일년에 사계절이 있다는 것을 새삼스레 확인하며 나를 둘러싼 자연과 하나가 되어간다.

이때의 나는 이라크나 아프가니스탄에서 무슨 일이 일어나는지 그다지 관심을 갖지 않는다. 여느 시골사람처럼 내게 가장 중요한 뉴스는 일기예보다. 시골사람이라면 누구나 비, 바람, 추위에 민감하기 마련이다. 그들의 삶과 일정, 수확과 직접적으로 관련되어 있는 것이니까. 산책길에 들판에서 일하는 농부와 마주치면 인사를 주고받고, 날씨에 대해 몇 마디 나눈 뒤, 각자 하던 일로 돌아간다. 농부는 밭을 갈고, 나는 하염없이 산책을 하는 것이다.

집으로 돌아와 우편함을 열면 지역 신문이 배달되어 있다. 신문에는 이웃 마을의 댄스 축제와 인근 읍에서 열리는 낭독회, 간밤에 쓰레기장에 방화사건이 일어나 소방차가 출동했다는 기사가 실려있다. 지역 톱뉴스는 국도의 플라타너스 나무를 베러 다니는 사람들에 관한 소식이다. 일전에 나무가 쓰러져서 한 오토바이 운전자가 목숨을 잃은 사고가 발단이었다. 이 뉴스는 신문 전면에 게재되었고, 괘씸한 나무들을 베어 청년의 죽음에 복수하려는 ‘비밀결사’에 대한 기사가 그 후 며칠에 걸려 실렸다.

나는 방앗간집 옆을 흐르는 시냇가에 앉는다. 프랑스에서만 오천 명을 죽음에 이르게 한 살인적인 폭염의 여름, 하늘에는 구름 한 점 없다. 나는 일어나서 활쏘기 연습을 한다. 활쏘기를 통한 명상은 내 일과에서 짧지 않은 시간을 차지한다.

점심때가 되어 가벼운 식사를 하고 나면 불현듯, 오래된 건물 안의 어느 방에 놓인 기이한 물건이 시야에 들어온다. 기적중의 기적, 초고속 통신에 연결된 모니터와 자판이다. 나는 알고 있다. 전원을 켜는 순간, 또 다른 세상이 내 앞에 나타나리라는 걸. 그것을 가까이하지 않으려고 가능한 한 버텨보지만, 어느새 내 손가락은 전원을 누르고, 나는 또다시 세상과 브라질 신문, 책, 인터뷰 일정, 청탁 건, 비행기 표가 내일 도착한다는 연락, 연기하거니 급히 처리해야 할 사안들에 접속한다.

나는 몇 시간 동안 부지런히 일한다. 그것이 내가 선택한 길이고, 이를 통해 나 자신의 신화를 이루었고, 거기엔 책임과 의무가 따른다는 걸 알고 있기 때문이다. 하지만 <아무도 없이>가 연주되는 동안은 모니터 위의 모든 것이 아득히 멀어 보인다. <많은 사람들과> 혹은 <몇몇 사람들과>가 흐르는 때, 방앗간집에서의 시간이 꿈결처럼 느껴지듯이.

해가 지고 전원을 끄면 어느덧 세상은 다시 풀 내음과 소 울음소리, 방앗간 집 옆 우리로 양 떼를 모는 양치기의 소리만 메아리치는 시골마을이 된다. 나는 궁금해한다. 전혀 다른 두 개의 세상이 내 삶의 하루 동안 어떻게 공존할 수 있는지. 모르겠다. 그것이 내게 크나큰 기쁨을 준다는 것, 이 글을 쓰는 동안 내가 아주 행복하다는 사실 외에는.