달님이 이르시기를/차갑게 저장된 빛줄기들을 두르고 붉은 땅/무풍의 슬픔을 견디어라/우주의 얼음 조각들이 예서 녹아 흐를 테니―강신애(1961∼ )

멀리서는 남극의 얼음이 녹고 가깝게는 컵 속의 얼음이 녹는 계절이다. 그뿐일까. 집 안에 갇힌 우리도 흐물흐물 녹아 버릴 것 같다. 코로나에, 각종 제한에, 떨어지는 매출에, 갑갑함에 없던 열도 오른다. 속은 까맣게 타는데 밖으로는 땡볕이 난리다. 속에서 북받치는 열에 치이고 밖에서 쏟아지는 열에 치이니 정신 차리기가 쉽지 않다.

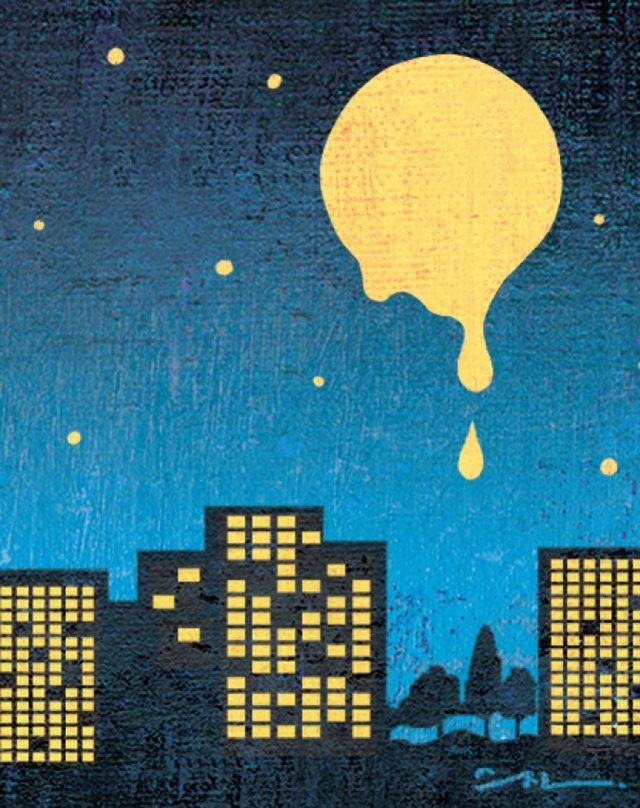

그럴 때 강신애 시인의 ‘여름 달’을 만났다. 작년 겨울에 나온 시집에 들어 있는데 신기하게도 오늘날 우리의 열기를 옮겨 놓은 듯하다. 제목이 ‘여름 달’이니 배경은 밤이다. 시인은 삼복염천의 끓는 도시에 처해 있다. 문득 눈에 들어온 보름달이 유난히 노란 빛이었나 보다. 그걸 보고 시인은 어떤 미술 작품을 떠올렸다. 요제프 보이스의 ‘카프리 배터리’(1985년)가 바로 그것이다. 요제프 보이스는 노란색 전구를색 레몬에 꽂아 넣었다. 마치 노란 레몬에서 에너지를 받아오기라도 할 것처럼 말이다. 시인은 요제프 보이스의 작품을 변용해서 스스로를 녹아버린 전구라고 상상한다. 만약 달이라는 에너지원에 연결된다면 활기를 되찾을 수 있겠지. 이런 희망의 나래 속에서 시인은 달의 목소리를 듣는다. “무풍의 슬픔을 견디어라”는 다독임의 말이다.

사실, 견딜 수 없어도 견뎌야 한다. 그것 말고는 방법이 없다. 다 녹아버린, 지쳐버린 우리는 어디서 에너지를 얻을까. 길고 긴 여름밤, 우리는 무풍의 슬픔을 계속해서 견디고 있다.

나민애 문학평론가