누가 흘렸을까

막내딸을 찾아가는

다 쭈그러진 시골 할머니의

구멍 난 보따리에서

빠져 떨어졌을까

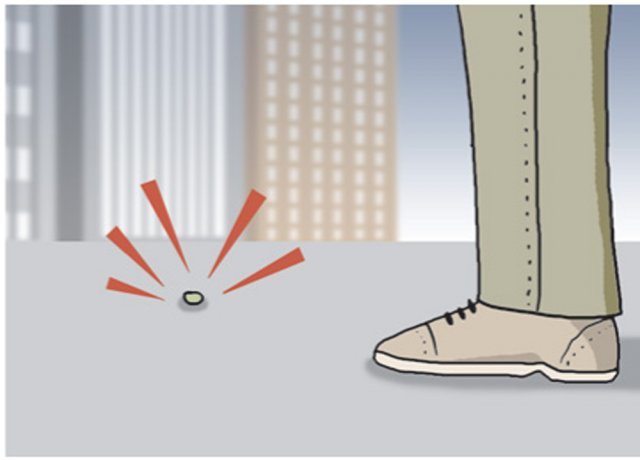

역전 광장

아스팔트 위에

밟히며 뒹구는

파아란 콩알 하나

나는 그 엄청난 생명을 집어 들어

도회지 밖으로 나가

강 건너 밭 이랑에

깊숙이 깊숙이 심어 주었다

그때 사방 팔방에서

저녁 노을이 나를 바라보고 있었다.

―김준태(1948∼)

에로스의 연인 이름은 프시케다. 그리스어로 그녀의 이름은 ‘영혼’이라는 뜻을 가지고 있다. 아울러 ‘생명’이라는 의미도 있다. 그렇다면 생명은 영혼과 마찬가지로 쉽게 볼 수 없겠구나. 생명은 나비처럼 아름답지만 쉽게 바스라질 수도 있겠구나. 그녀의 이름은 우리에게 많은 생각을 남긴다.

자기 생명을 버리려는 사람을 보았다. 안 보이는 것을 애써 버리는 일은 아주 힘들다. 생명을 왜 소중히 해야 하는지 묻는 사람도 보았다. 쉽게 부서질 수 있는 것을 애써 지키는 일도 어렵다. 그러나 생명에는 이유가 없다. 힘들고 어려워도 지켜야 한다. 정말일까. 정말이다. 김준태의 ‘콩알 하나’를 읽어보면 알게 된다. 이 시가 감동적인 이유는 생명이 무조건 소중하기 때문이다.

콩알 하나 줍는 일이 이렇게 감동적인 일인가. 밟히며 뒹구는 알 하나 주워 드는 일이 이렇게 눈물날 일인가. 그런데 이건 아무 일이 아니다. 대단한 일이다. 시인도 말한다. 콩알 하나는 “엄청난 생명”이라고. 함부로 버려진 생명을 다시 살렸을 때 시인은 혼자 있지 않았다. 온 지구가, 모든 생명이 함께 지켜보고 있었다.

에밀 슈타이거가 말하기를 시는 영혼의 힘으로 충만된다고 말했다. 오늘날에는 그 이야기를 조금 바꾸어 이렇게 써야겠다. 시는 생명의 힘, 생명을 지키는 힘으로 충만된다고.

나민애 문학평론가