- > 창작마당

창작마당

며칠 전 묶은 짐 정리를 하다가 우연히 엄마가 써 보내신 일기장을 발견했다. 2001년 7월의 어느 날부터 시작된 엄마의 일기였다. 누런 서류 봉투에 "경희 엄마에게, 엄마 씀”이라고 적힌 낯익은 글씨체가 마치 엄마를 만나는 듯 가슴이 뭉클해왔다. 그것도 온전한 봉투도 아닌 반으로 잘라 다시 한번 접어 넣은 낡은 봉투였다. 속 안에는 일기장이라고 하기보다는 일기 묶음이라는 말이 더 적합할 세련되지 못한 일기장이었다. 크지 않은 스프링에 부착된 노트한 부분을 떼어내어 클립도 아닌 바느질 실로 묶어 매듭을 지으셨다. 하나뿐인 손녀딸이 부모 따라 캐나다로 훌쩍 떠난 후 몇 년 만에 처음으로 한국을 찾았을 때 이야기를 꼼꼼히 적어 놓은 일기장이었다. 14년 전 그 일기장을 딸에게 전해 받았을 때는 그저 엄마가 몇 자 적어 보낸 뭐 그저 그런 거겠지 생각하고는 서랍 한구석에 던져 놓았다. 그 후 우리는 캐나다 서부에서 동부로 또다시 미국으로 이리저리 이사를 했다. 그때마다 나는 이삿짐을 간단히 만들려고 무던히도 정붙이고 아끼던 것들을 버리고 또 버려야 했다. 그런데도 그 작은 엄마의 일기장은 지금 이곳까지 떨려 나가지 않고 잘 버텨주었다는 것이 놀랍고 대견했다.

딸아이는 막 초등학교에 입학해서 친구를 사귀고 정을 붙여갈 즈음 부모를 따라 먼 나라로 훌쩍 떠나야 했다. 그래서 더욱 두고 온 친구들의 애틋한 정을 잊지 못하고 그리워했다. 결국 이민 온 지 몇 해되지 않아 딸만이라도 먼저 한국을 방문하게 했다. 엄마는 일기장에 딸아이가 도착하는 날부터 떠나는 날까지 단 하루도 빠지지 않고 그날그날 손녀와 함께 보냈던 거의 모든 일들을 깨알처럼 작은 글씨로 적어 놓았다. 무엇을 먹었는지, 어디를 갔었는지, 그저 구절구절이 손녀 사랑에 어찌할 바 모르는 할머니의 사랑으로 흠뻑 묻어 있었다.

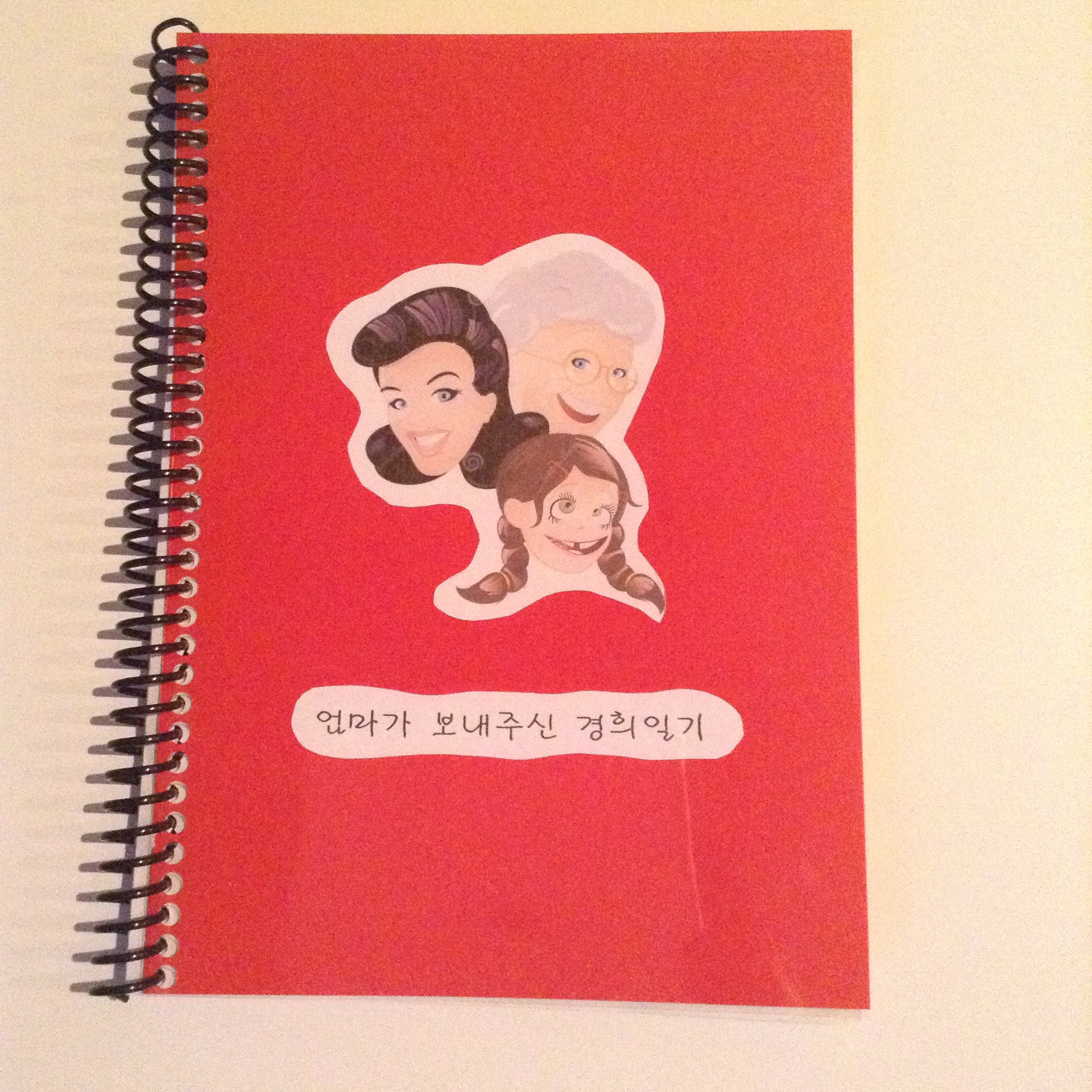

이제 오랫동안 고물처럼 내버려 져 있던 엄마의 일기장을 집어 들고 새 단장을 시작했다. 일기장을 엮어 놓은 실오라기들을 잘라내고 고운 색종이로 바인더 표지를 만들고 엄마, 나 그리고 딸과 이미지가 비슷한 그림을 찾아오려 붙이고 " 엄마가 보내 주신 경희일기" 라는 제목도 만들어 주었다. 얼마 전부터 엄마와 통화하면서 예쁘게 단장한 일기를 보여드리고 자신이 써놓았던 그 일기를 한장 한장 읽어 드렸다. 엄마는 "내가 그런 적이 있었니?" "그래그래 맞아 내가 경희랑 그곳에 갔었지. " " 그래 그땐 내가 그런 요리도 했었는데... 이젠 아무것도 못 해." 하면서 14년 전의 일들을 하나씩 하나씩 기억해내고 자신이 한 일에 감동하고 감동 받으셨다.

작년 이맘때쯤 엄마는 파킨슨병 진단을 받았다. 그때부터 엄마를 대할 때마다 마치 오래되어 퇴색해버린 옛날 사진첩을 보듯 엄마의 모습이 변해 갔다. 그런 엄마의 얼굴에서 한장 한장 써놓았던 일기가 비춰주는 밝은 빛을 보았다.